Откуда взялось правило 50/30/20

У этой формулы есть автор — не блогеры и не TikTok-коучи, а Элизабет Уоррен, профессор права из Гарварда, и её дочь Амелия Уоррен Тайги. Они описали идею в книге All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan (2005). Книга стала популярной задолго до Instagram и коротких видео — просто потому, что в ней был очень человечный подход к деньгам.

До этого большинство советов про финансы звучали жёстко: «сократи расходы», «заведи таблицу», «откажись от кофе». Уоррен предложила обратное — баланс, а не ограничения. Не надо считать каждую булочку. Главное — распределить доход по трём корзинам:

- {'content': '50% — на обязательные расходы (roof over your head, как говорила Элизабет);\n', 'items': []}

- {'content': '30% — на желания и удовольствия, которые дают качество жизни;\n', 'items': []}

- {'content': '20% — на будущее: накопления и инвестиции.\n', 'items': []}

Для американского среднего класса это звучало революционно. Формула простая, но отражала важный сдвиг — финансовое благополучие = не только контроль, но и удовольствие.

Интересно, что сама Элизабет Уоррен позже стала сенатором и активно продвигала темы финансовой грамотности. Её подход к личным финансам был не про Excel, а про устойчивость: чтобы человек мог жить без постоянного стресса о деньгах и при этом не чувствовал вины за «маленькие радости».

С момента выхода книги формула 50/30/20 мигрировала в сотни блогов, статей и приложений. Её включили даже в гайды от американских банков и образовательных программ. Прелесть в том, что её можно объяснить за минуту, а начать применять — без финансового образования.

Что означает каждая часть

Правило 50/30/20 строится на простой идее: твои деньги делятся не по статьям расходов, а по их роли в жизни.

50% — обязательные расходы

Это всё, без чего базово не получится жить: жильё, еда, транспорт, коммуналка, связь, страховка, налоги. В западных расчётах сюда же включают минимальные выплаты по кредитам и медицинскую страховку.

Смысл этой доли — стабильность. Если ты тратишь на «обязательные» больше половины дохода, система начинает шататься. Любой форс-мажор — и финансовая подушка тает.

Но в российских реалиях (особенно в Москве, Петербурге и миллионниках) 50% часто недостижимо. Аренда или ипотека может съедать 40–60% дохода, коммуналка и продукты — ещё 20%. Поэтому формулу стоит воспринимать как ориентир, а не как закон.

Некоторые эксперты советуют считать “чистые обязательные” (без кредитов), чтобы увидеть, где перегиб. Например, если жильё отнимает 40%, то стоит подумать не о новых ограничениях, а о стратегическом решении — повышении дохода или смене условий.

30% — желания и удовольствия

Эта часть делает жизнь «живой». Кафе, подарки, кино, подписки, косметика, отпуск, гаджеты. То, что даёт энергию.

Уоррен настаивала: лишая себя “хочу”, человек теряет мотивацию соблюдать бюджет вообще. В психологии это называется эффектом “финансовой диеты” — когда слишком строгий контроль вызывает откат, и потом начинаются «зажоры» тратами.

30% — это не призыв тратить на глупости. Это лимит свободы. Если хочешь купить новый телефон, пожалуйста, но впиши это в долю «хочу». Так сохраняется баланс без чувства вины.

20% — накопления и инвестиции

Это про будущее. Подушка безопасности, пенсионные накопления, цели (например, дом, обучение ребёнка), инвестиции в ИИС или брокерский счёт.

Главный принцип: откладывать сразу, а не “если останется”. Мозг не любит неопределённость — если отложить решение «на потом», деньги растворятся в бытовых расходах. Поэтому Элизабет Уоррен советовала применять правило pay yourself first — “заплати сначала себе”.

Исследования показывают, что автоматизация помогает держать курс. Люди, у которых настроены автопереводы, сберегают на 40–60% больше, чем те, кто делает это вручную.

И как это выглядит в реальности

Допустим, вы получаете 150 000 ₽.

- {'content': '75 000 ₽ — обязательные расходы (жильё, транспорт, продукты)\n', 'items': []}

- {'content': '45 000 ₽ — “хочу” (отдых, одежда, развлечения)\n', 'items': []}

- {'content': '30 000 ₽ — на будущее (накопления, инвестиции)\n', 'items': []}

Если же вы живёте в Москве и на аренду уходит 70 000 ₽, то модель можно адаптировать: например, 60/25/15. Главное — не цифры, а привычка видеть доли.

Почему формула сработала для многих

Если отбросить цифры, правило 50/30/20 — это не про деньги. Это про ощущение контроля без давления. Половина людей не может выдержать строгий бюджет, где каждая трата должна быть оправдана. Поэтому Уоррен и Тайги предложили способ, который “работает с мозгом, а не против него”.

Простота

Финансы перестают быть головоломкой. Не нужно 20 категорий, сложных таблиц и чеков. Три числа — и картина понятна:живу ли я на средства, которые реально могу себе позволить?Психологи называют это “когнитивной экономией”: мозг любит простые правила, которые уменьшают усталость от решений.

Чувство контроля

Формула даёт ощущение, что ты управляешь деньгами, а не наоборот. Когда знаешь, что 20% точно идёт на накопления, ты видишь прогресс — даже если сумма небольшая. Это создаёт эффект “мини-побед”, который укрепляет привычку.

Баланс удовольствия и дисциплины

Уоррен была против крайностей. Она понимала, что если убрать “30% на хочу”, люди начнут “компенсировать” стрессом и срывами. Поэтому её идея — не наказывать себя, а договариваться с собой.

Исследования поведенческой экономики это подтверждают:

- {'content': 'строгие ограничения вызывают эффект “финансового йо-йо”;\n', 'items': []}

- {'content': 'мягкие рамки повышают удержание бюджета в 2–3 раза дольше (Kahneman & Tversky, 2000-е, Ariely, 2011).\n', 'items': []}

Простота коммуникации в семье

Для пар и семей это один из самых понятных инструментов. Не нужно спорить, “почему ты купила сумку” или “зачем подписка на Netflix”: всё в доле “хочу”. Бюджет перестаёт быть поводом для упрёков, становится общей системой координат.

Применимость к приложениям и таблицам

Формула легко ложится в любой формат:

- {'content': 'можно вести в Google Sheets;\n', 'items': []}

- {'content': 'можно настроить категории в приложении (“Считаю”, Zenmoney, CoinKeeper);\n', 'items': []}

- {'content': 'можно просто делить поступления на три счета или карты.\n', 'items': []}

Это делает систему устойчивой — она не зависит от инструмента, только от привычки.

Где она ломается

У любой простой системы есть ахиллесова пята — реальность. Формула 50/30/20 выглядит идеально на бумаге, пока не встречается с ценами, ипотекой и нерегулярным доходом.

Дорогие города и высокая доля жилья

В Москве или Петербурге аренда и ипотека часто съедают 40–60% дохода. Добавь коммуналку, транспорт, продукты — и “обязательные” легко становятся 70% и выше. В этом случае 50/30/20 превращается в 70/20/10 — и то без подушки.Это не значит, что правило бесполезно. Просто его стоит рассматривать как направление, а не норму. Если сейчас 70% уходит на обязательные — задача не “срочно урезать всё”, а искать, как со временем вернуться к балансу: новый доход, переезд, оптимизация кредита.

Нестабильный доход, фриланс, сезонность

Когда зарплата “прыгает”, фиксированные доли теряют смысл. В один месяц ты копишь, в другой — выживаешь. В таких случаях лучше работает подход “гибких долей”:

- {'content': 'базу считать от среднего чистого дохода за 6 месяцев,\n', 'items': []}

- {'content': 'а “20% накоплений” превращать в “цель по сумме” — например, отложить 100 тыс. за год, а не “по 20% в месяц”.\n', 'items': []}

Так правило адаптируется под волны дохода, не создавая чувство вины за провалы.

Кредиты и долги

Когда у человека уже есть кредитная нагрузка, “50% на обязательные” не выдерживает. Проценты и минимальные платежи просто сдвигают баланс. В таких случаях логичнее перестроить модель под 60/25/15 или даже 65/20/15 — и временно считать выплату долга частью “инвестиций в будущее”. Цель — не идеальные пропорции, а движение к финансовой устойчивости.

Ментальные ловушки

Иногда формула ломается не из-за дохода, а из-за психологии:

- {'content': '20% превращаются в “что останется” — и ничего не остаётся;', 'items': []}

- {'content': '30% на хочу” растягиваются, потому что мозг считает каждую мелочь «мелочью»;', 'items': []}

- {'content': 'при высокой инфляции доли теряют реальный смысл.', 'items': []}

Главный враг здесь — автоматизм без пересмотра. Если не сверять структуру расходов хотя бы раз в квартал, правило превращается в самоуспокоение.

5. Когда жизнь меняется

Новый ребёнок, переезд, болезнь, увольнение — и вся конструкция рушится. Поэтому правило 50/30/20 — это не финансовая диета, а гибкий план питания. Меняется жизнь — меняются доли.

Что говорят исследования

Правило 50/30/20 — не просто “лайфхак из книги”, а набор принципов, которые неплохо подтверждаются поведенческой экономикой и эмпирическими данными. Если кратко: наш мозг не создан для денег, поэтому любые простые рамки и автоматизация сильно повышают шансы на успех.

Ментальный учёт: мозг делит деньги по “карманам”

Ричард Тейлер (Thaler, Mental Accounting Matters, 1999) объяснил, что люди мысленно делят деньги на категории — “на еду”, “на отпуск”, “на развлечения” — и тратят по-разному, даже если деньги одинаковы. Это поведение иррационально, но полезно, если использовать его осознанно. Формула 50/30/20 делает то же самое, только системно: превращает три абстрактных “кармана” в реальные категории.

Именно поэтому людям проще удерживаться в рамках, если у них есть “корзины” — мозг получает простую схему принятия решений: “Это обязательное, удовольствие или будущее?”

Боль от трат и сила автоматизации

Исследования Прелека и Левенштейна (The Red and the Black: The Psychology of Spending, 1998) показали: когда мы платим наличкой, боль от расставания с деньгами выше, чем при оплате картой. Поэтому без структурирования расходов карта буквально “приглушает” чувство траты.

Добавление автоматического перевода “20% себе” решает эту проблему. Эксперименты (Madrian & Shea, 2001; Benartzi & Thaler, Save More Tomorrow, 2004) показали, что автоматизация накоплений увеличивает средний объём сбережений на 40–60%.

То есть дело не в силе воли, а в архитектуре выбора: чем меньше решений принимать вручную, тем выше шанс накопить.

Эффект “pay yourself first”

Этот принцип (“сначала заплати себе”) лежит в основе 20%-доли. Когда деньги уходят в накопления в день получения дохода, человек не воспринимает их как “доступные”. Современные исследования (Islam et al., 2022; 2024) сравнивали эффективность дневников расходов и автосбережений. Результат: те, кто вёл записи или использовал автопереводы, улучшали финансовую дисциплину на 30–40% по сравнению с контрольной группой.

Простота как антидот к прокрастинации

Канеман и Тверски (Prospect Theory, 1979) показали: чем сложнее выбор, тем выше шанс отложить действие. Бюджеты с десятками категорий вызывают усталость и откладывание. 50/30/20, наоборот, снижает когнитивную нагрузку — у тебя три решения вместо тридцати. Этим объясняется высокая “удерживаемость” формулы: она не требует дисциплины, а строится вокруг поведенческих инстинктов.

Почему это работает в цифровых сервисах

Приложения вроде “Считаю” усиливают эффект за счёт визуализации. Когда пользователь видит доли трат и прогресс по накоплениям, работает дофаминовая система “награды за контроль”. Это превращает скучную рутину в обратную связь: “я не просто трачу, я расту”.

Как адаптировать правило под себя

Главная ошибка — воспринимать формулу 50/30/20 как закон. На практике она — рамка, которую можно (и нужно) подгонять под свой ритм жизни.

Гибкие доли вместо фиксированных

Если траты сильно зависят от месяца или сезона — фиксированные 50/30/20 превращаются в источник стресса. Решение — гибкая модель:

- {'content': 'в пиковые месяцы (например, отпуск, Новый год, ремонт) можно разрешить себе 60/25/15;\n', 'items': []}

- {'content': 'в спокойные — наоборот, 45/25/30.\n', 'items': []}

Смысл не в удержании цифр, а в сохранении принципа: чтобы часть шла на будущее, а желания не вытесняли базу. Такой подход хорошо работает при фрилансе или нерегулярном доходе — можно считать доли не от месяца, а от квартала или среднего дохода за полгода.

«Сначала себе» — через автоматизацию

Самое важное в 20% — не сумма, а момент перевода. Если откладывать “в конце месяца”, почти всегда не остаётся. Лучше сделать наоборот: в день поступления зарплаты настроить автоперевод 20% (или сколько возможно) на отдельный счёт или накопительный вклад. Это превращает накопления из “лишних” в неприкосновенные. А если доход не фиксированный — можно использовать процент, а не сумму.

Пересматривайте доли раз в квартал

Жизнь меняется. Если не пересматривать доли, формула перестаёт отражать реальность. Раз в три месяца полезно задать себе вопросы:

- {'content': 'выросли ли обязательные траты?\n', 'items': []}

- {'content': 'сколько реально идёт на хотелки?\n', 'items': []}

- {'content': 'что стало с накоплениями?\n', 'items': []}

Эти цифры не про контроль, а про осознанность: когда видишь динамику, легче поймать перекос до того, как он станет проблемой.

Считаю уже помогает с этим

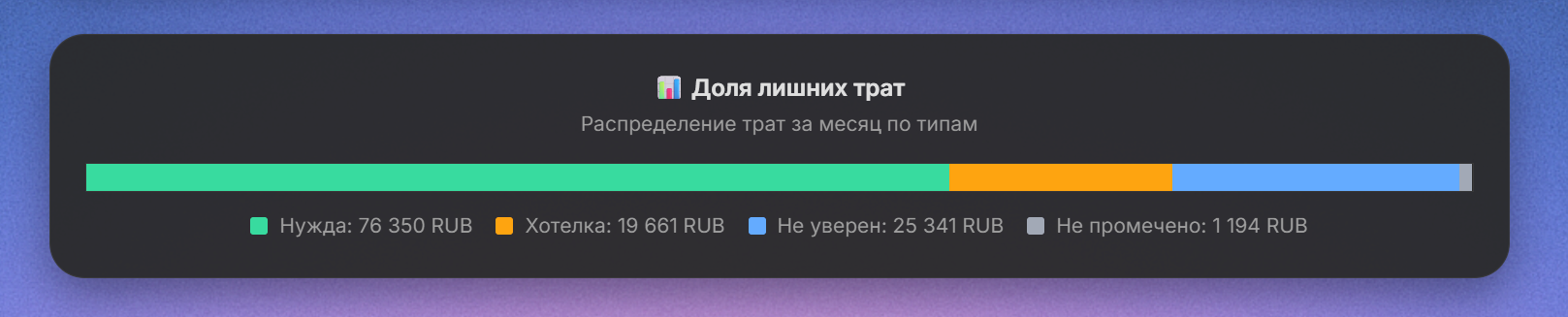

В Считаю можно выделить три категории: Обязательные, Хочу, Будущее — и отслеживать их долю в месяц.

Фишка в том, что сервис сам посчитает, куда уходит больше всего, и покажет отклонения от плана. А если подключить автоподсказки по регулярным тратам — можно увидеть, как “обязательные” меняются со временем.

Так формула перестаёт быть теорией — становится живой моделью бюджета, встроенной в повседневность.

Когда правило стоит менять

Если чувствуете, что формула не помогает, а давит — значит, пора перестроить. Например:

- {'content': 'при крупных целях (ипотека, обучение) можно временно сместить фокус на 15/20/65\n', 'items': []}

- {'content': 'при росте дохода — увеличить “20% на будущее” до 25–30%\n', 'items': []}

Главное — не держаться за цифры, а за идею баланса.

Вывод

Правило 50/30/20 прожило столько лет не потому, что идеально, а потому что понятно. Оно помогает людям начать — без таблиц, страха ошибок и навязанных финансовых стандартов. Да, в Москве или при ипотеке 50% на “обязательные” звучит как шутка. Да, с нерегулярным доходом это трудно выдержать. Но именно в этом и сила подхода — он не про цифры, а про осознанность.

Когда ты видишь свои доли, ты видишь картину. Понимаешь, где живёшь впритык, а где можно позволить себе чуть больше. А ещё — начинаешь относиться к деньгам как к ресурсу, а не к стрессу.

Уоррен называла это “жизнью в балансе”. Не о богатстве, а о покое, когда знаешь: всё распределено, всё под контролем, и даже «30% на радость» — не преступление, а часть системы.